番組表

特集

2025年01月27日

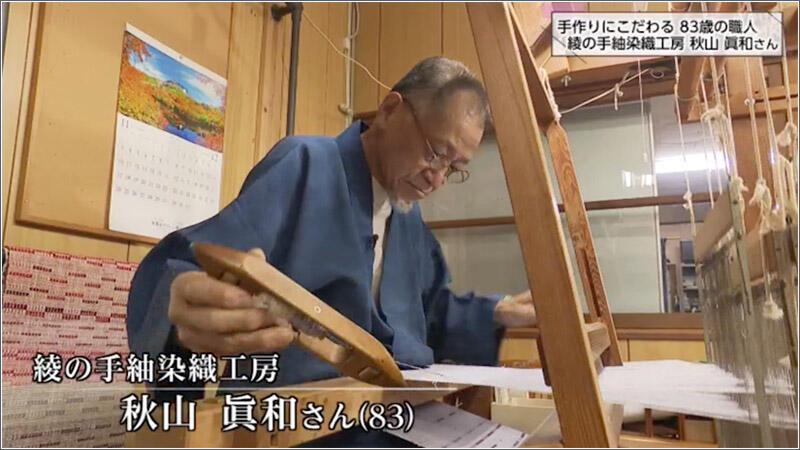

手作りにこだわる職人 秋山眞和さん 綾町・手紬染色工房の魅力(2025年01月25日放送)

宮崎県綾町には、全国的にも珍しい養蚕から糸紡ぎ、染織まですべて手作業で行う織物工房があります。

「綾の手紬染織工房」です。

今回は、この工房の秋山眞和さん(83歳)が手がける織物の魅力と、そのこだわりを深掘りしました。

唯一無二の織物を生み出す職人・秋山眞和さん

秋山さんの工房では、布作りに必要な工程すべてを自らの手で行います。

そこには「作るなら最高のものを」という強い信念が込められています。

工房で生み出される着物や帯、ショールは、その美しい色調と光沢で多くの人を魅了しています。

「みんなと同じ技術を追求するのではなく、先祖返りの織物を作ってみようと思った」と話す秋山さん。

自らの手で糸を作り、天然の草木を使った手染めにこだわりました。

希少な蚕「小石丸」の糸づくり

糸は「小石丸(こいしまる)」という希少な蚕を飼育して作っています。

小石丸の糸は、光沢があり、染まりやすく、軽くて丈夫。

また、交雑種でできた糸よりも柔らかく、手触りもよいことが特徴。

「作るなら最高の糸を」という思いで、秋山さんは5年もの年月をかけて「小石丸」の飼育に成功。

現在「小石丸」は、皇室と秋山さんの工房のみで飼育される希少な蚕です。

幻の色「貝紫」を復活 「現代の名工」に

工房では、天然染色の技術にも力を注いでいます。

染め技術が途絶え"幻の色"となっていた、世界で最も高貴な色とされる「貝紫(かいむらさき)」の復活は特筆すべき功績です。

Tシャツ1枚を染めるのには、多くて1万5000個もの貝が必要とされる貝紫。

4000 ~ 5000年かかっても退色しない色と言われています。

1982年、秋山さんは四半世紀ほどの時間をかけてこの幻の色を蘇らせ、当時の皇太子妃・美智子様に献上しました。

この技術と実績が認められ、1995年に「現代の名工」に選ばれました。

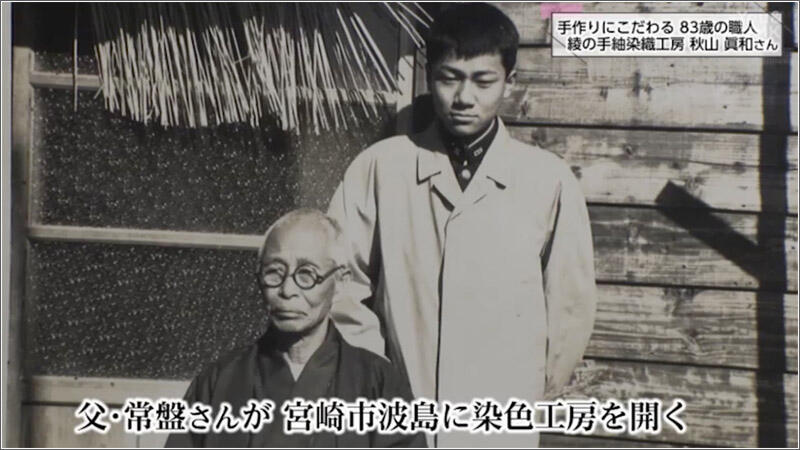

秋山眞和一さんは、1941年沖縄県生まれ。

戦争から逃れるため3歳で福岡へ疎開、10歳で宮崎へ移住しました。

父・常盤さんが宮崎市波島で染色工房を開き、沖縄の織物を京都の問屋に卸していました。

秋山さんは父の技術を受け継ぎ、25歳の若さで綾町に自分の工房を設立。

しかし問屋は、宮崎を"隠し工場"のように扱い、"戦渦の沖縄で織物が復興した"として販売したといいます。

「"宮崎の織物を、宮崎で作った"と堂々と言えるようなものを作りたい」という強い思いで織物を作ってきました。

現在、工房には秋山さんの技術と人柄に魅せられた8人のスタッフが働いています。

その中の一人、二上拓真さん(32歳)は、秋山さんの人柄に惹かれ大学卒業後に工房に入りました。

秋山さんの様々な功績について「"やると決めたらやり遂げる"という姿勢に技術がついてきたんじゃないかと思う」と話します。

着物ができるまでには・・

など、緻密で繊細な工程が30以上あります。

蚕の繭から糸を取り、その糸を染め、一本一本丁寧に折り、一枚の布を形あるものにする。

着物を作るのにかかる時間は1年以上かかるといいます。

それでも「やるならば最高のものを。」 秋山さんの作品からは手紬でしか出せない温かみが伝わってきます。

「全て自分で作るのが楽しみだった。入り口はどうであれ、やるならば徹底してやることが大切。」と話す秋山さんの作品には、妥協を許さない職人としての強いこだわりがありました。

秋山さんは昨年11月、「蚕糸功績賞」を受賞し、その貢献が改めて評価されました。

工房では織物の購入だけでなく、コースターなどの織体験プログラムも用意されています。

公式サイトやSNSで情報をチェックして、ぜひ訪れてみてください。

お問い合せ

■綾の手紬染色工房

東諸県郡綾町町北俣4194【MAP】

営業時間:10時 ~ 16時

休業日:日曜・月曜

Instagram:https://www.instagram.com/ayanotetsumugi/

HP:https://www.ayasilk.com/